Masalah Demokrasi Indonesai dan Merefleksikan Filsuf Klasik

ZETIZENS.ID – Saya percaya bahwa demokrasi Indonesia, untuk saat ini, masih terjebak dalam jaring formalitas. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal Menyoal Demokrasi Formal, Refleksi Filsafati Pancasila (2018), praktik demokrasi di Indonesia tampaknya stagnan pada tingkat prosedur, terutama selama pemilihan.

Seolah-olah rakyat menjalankan kedaulatannya hanya dengan memberikan suara setiap lima tahun, sementara esensi demokrasi yaitu representasi yang sebenarnya, keadilan sosial, dan musyawarah yang bermakna sering diabaikan. Saya melihatnya sebagai masalah mendasar yang membutuhkan perhatian kritis segera.

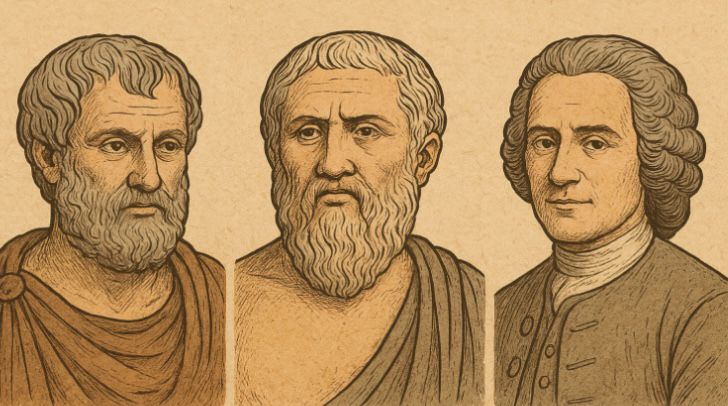

Dari perspektif Aristoteles, fenomena semacam itu tidak mengejutkan. Aristoteles menggambarkan manusia sebagai zoon politikon, makhluk sosial secara alami.

Bagi Aristoteles, demokrasi yang kuat hanya dapat dicapai jika warga negara itu sendiri berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Namun, saya merasa bahwa tingkat partisipasi warga negara Indonesia masih jauh dari harapan.

Kita hanya menunjukkan minat selama kampanye pemilihan, setelah itu kehidupan politik sehari-hari kembali didominasi oleh elit. Ini menunjukkan bahwa, pada saat ini, pelaku utama dalam demokrasi Indonesia bukanlah rakyat kebanyakan.

Plato bahkan memberikan kritik yang lebih keras terhadap demokrasi. Menurutnya, sistem demokrasi yang mempunyai kebebasan tidak terarah justru bisa mengakibatkan kekacauan.

Bagi Plato, kebodohan dan kurangnya kebijaksanaan pada masyarakat sangat mudah untuk diolah dan dipadu dengan kata-kata indah para demagog.

Dalam konteks ini, Indonesia sangat akurat dengan apa yang diucapkan oleh Plato. Dalam kampanye, kita bisa dengan mudah menemui kandidat yang dengan bangga menjanjikan hal-hal populis dan bombastis, padahal hal itu omong kosong.

Defisit paruh penduduk yang menggunakan pencitraan dan popularitas, dan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan pilihan, situasi demokrasi sudah bisa dipastikan tidak jauh dari kebodohan.

Berbeda dengan Rousseau memberikan sudut pandang yang lain. Dalam pandangannya, Rousseau membahas tentang keinginan hukum yang diberikan kepada semua orang tanpa memandang bulu.

Seluruh hukum yang diterapkan seharusnya berasal dari dan untuk rakyat. Akan tetapi menurut pandanganku, pandangan Rousseau sangat idealis jika dibandingkan dengan realitas Indonesia saat ini.

Hukum pada zaman ini lebih menguntungkan para penguasa dan kapitalis daripada rakyat. Dalam penegakan hukum, para koruptor sering tidak diperlakukan setara dengan pelanggar hukum kecil.

Hal di atas sangat mencolok dalam demokrasi: korupsi dianggap hal biasa, sementara hukum seolah-olah menguap.

Hukum sering dijadikan alat untuk kepentingan segelintir pihak, yang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Demokrasi di Indonesia, sudah barang tentu, menerima banyak pembaruan dan penyesuaian, bahkan di dalamnya dijiwai oleh Pancasila.

Untuk itu, arti Pancasila dan yang terkandung dalam sila keempat menegaskan dasar negara Indonesia: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Inilah perbedaan mendasar antara demokrasi di Indonesia dan demokrasi di Barat. Dalam demokrasi Indonesia, harus ada elemen musyawarah dan kebijaksanaan, bukan sekadar hitungan mayoritas. Namun kenyataannya, banyak pihak tidak memaknai demokrasi sesuai nilai aslinya.

Kedaulatan rakyat hanya dipahami secara formal, padahal yang dibutuhkan adalah sikap bijaksana dan musyawarah sejati.

Kemudian, sebagaimana disampaikan dalam jurnal Menyoal Demokrasi Formal, Refleksi Filsafati Pancasila (2018), demokrasi di Indonesia sering kehilangan substansinya karena dikuasai oleh partai-partai besar.

Hal ini melenyapkan makna sejati dari kedaulatan rakyat. Dalam praktiknya, rakyat tidak sepenuhnya berdaulat karena kekuasaan terpusat pada elit politik dan kepentingan partai.

Dari sudut pandang saya, menjawab persoalan ini, solusinya bisa bersifat struktural dan juga kultural sekaligus.

Adapun dari sudut pandang struktural, ada perlunya reformasi peraturan politik yang memberi akses lebih luas bagi rakyat, misalnya dengan menguatkan peraturan tentang musyawarah publik, referendum, dan partisipasi aktif dalam perumusan peraturan kebijakan.

Sedangkan dari sudut pandang kultural, pendidikan politik dan literasi digital yang cepat tanggap sangat penting dilakukan untuk membekali rakyat agar mampu menghindari retorika palsu.

Hanya dengan rakyat yang berpendidikan tinggi, demokrasi bisa berlangsung dengan keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.

Dalam hal ini, Aristoteles, Plato, dan Rousseau seolah-olah memberi pelajaran berharga dari sudut pandang filsuf klasik. Aristoteles mengingatkan perlunya partisipasi aktif, Plato membahas tentang bahaya kebebasan yang tidak terkontrol oleh akal, dan Rousseau menekankan pentingnya hukum yang bersumber dari rakyat.

Seandainya semua ini berpadu dengan Pancasila, demokrasi Indonesia akan semakin maju.

Bukan sekedar prosedural, namun semakin berkeadilan dan bermoral. Demokrasi akan sangat berharga ketika rakyat tidak sekadar menjadi penonton, namun menjadi penentu arah dan tujuan bangsa.

Selain itu, saya pikir bahwa demokrasi di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh budaya patronase politik. Banyak warga negara memandang politik sebagai sarana untuk mendapatkan bantuan material jangka pendek alih-alih sebagai arena untuk upaya bersama.

Fenomena ini membuat politik uang terus berkembang sementara mengekang munculnya pemimpin yang benar-benar berkualitas. Kecuali fenomena ini ditangani, demokrasi akan menjadi arena transaksi.

Saya pikir perubahan dalam budaya politik harus berjalan seiring dengan reformasi struktural, karena tanpa perubahan budaya politik, kondisi demokrasi akan selalu terjebak dalam siklus pragmatisme yang menghambat kesadaran kolektif rakyat.

Menurut saya, generasi muda memiliki peran strategis dalam memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.

Dengan literasi digital yang lebih baik, mereka dapat memanfaatkan media sosial sebagai ruang kontrol sosial, menyuarakan aspirasi, dan mengawasi kebijakan publik secara lebih kritis. Namun, tantangan yang muncul adalah banjirnya informasi palsu (hoaks) dan polarisasi politik yang kerap dimanfaatkan oleh elit untuk mempertahankan kekuasaan.

Jika generasi muda mampu menempatkan diri sebagai agen perubahan yang kritis dan berintegritas, maka demokrasi di Indonesia berpeluang besar untuk bergerak dari sekadar prosedural menuju demokrasi yang substansial dan bermartabat. (*)

Ditulis oleh Putri Aulia Azzahra, mahasiswi Unpam