Analisis Wawasan Filsafat Ilmu

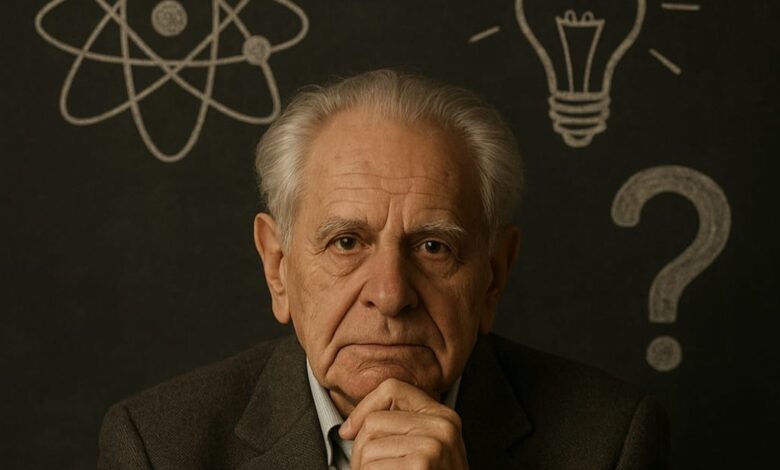

ZETIZENS.ID – Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang berfokus pada hakikat ilmu pengetahuan, sumber-sumbernya, serta bagaimana ilmu dibangun dan dikembangkan.

Dalam dunia akademik, filsafat ilmu sering dianggap sebagai fondasi untuk memahami mengapa suatu pengetahuan dapat disebut ilmiah, apa yang membedakannya dari sekadar opini, dan bagaimana kebenaran itu diuji.

Walaupun terlihat abstrak, sebenarnya filsafat ilmu memiliki peran yang sangat konkret dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era informasi yang serba cepat seperti sekarang.

Pentingnya Filsafat Ilmu di Era Modern

Dewasa ini, ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat, baik dalam bidang teknologi, kesehatan, maupun sosial. Namun, di tengah kemajuan itu, masyarakat sering dihadapkan pada berbagai persoalan: maraknya berita bohong (hoaks), teori konspirasi, serta pengetahuan yang diklaim ilmiah namun tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (2023), terdapat lebih dari 11.000 temuan hoaks sejak 2018–2023 yang beredar di media sosial.

Dalam konteks inilah filsafat ilmu hadir untuk memberikan kerangka berpikir yang rasional, kritis, dan metodologis.

Dengan memahami filsafat ilmu, seseorang tidak hanya menerima ilmu begitu saja, tetapi juga belajar untuk mempertanyakan dasar-dasarnya. Misalnya: apakah suatu klaim memiliki bukti empiris? Apakah penjelasan yang diberikan dapat diuji ulang?

Pertanyaan-pertanyaan semacam ini melatih kita untuk tidak mudah terjebak dalam kesesatan berpikir. Laporan We Are Social (2024) menunjukkan bahwa 77% masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial, sehingga paparan terhadap informasi palsu sangat tinggi.

Sejarah Perkembangan Filsafat Ilmu

Perkembangan filsafat ilmu tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang filsafat itu sendiri. Sejak zaman Yunani Kuno, filsuf seperti Plato dan Aristoteles sudah memikirkan hakikat pengetahuan.

Plato berpendapat bahwa pengetahuan sejati adalah sesuatu yang tetap dan tidak berubah, sementara Aristoteles menekankan pentingnya pengalaman empiris.

Memasuki abad modern, tokoh seperti Francis Bacon mendorong metode induktif dalam sains, sementara René Descartes memperkenalkan pendekatan deduktif. Pada abad ke-20, Karl Popper menekankan falsifikasi sebagai prinsip utama ilmu, sementara Thomas Kuhn menyoroti pergeseran paradigma ilmiah.

Sejarah ini menunjukkan bahwa ilmu tidak pernah statis,melainkan berkembang melalui kritik dan pembaruan.

Dalam konteks filsafat ilmu, refleksi kritis menjadi salah satu kekuatan utama yang mendorong masyarakat untuk tidak sekadar menjadi konsumen pengetahuan, melainkan juga produsen gagasan yang bermanfaat.

Mahasiswa, misalnya, sebagai agen perubahan memiliki peran penting dalam menyebarkan budaya ilmiah di tengah masyarakat.

Mereka bukan hanya dituntut untuk menguasai teori, tetapi juga mengimplementasikan cara berpikir ilmiah dalam setiap persoalan yang mereka hadapi.

Di era digital yang serba cepat, filsafat ilmu memberikan kerangka untuk memilah informasi yang valid dari yang menyesatkan.

Misalnya, dalam menghadapi fenomena viral di media sosial, filsafat ilmu mengajarkan agar seseorang bertanya: apakah informasi ini memiliki sumber yang jelas, dapat diverifikasi, dan sesuai dengan kaidah ilmiah? Jika kebiasaan berpikir seperti ini ditanamkan, maka masyarakat akan lebih tahan terhadap arus manipulasi informasi.

Selain itu, filsafat ilmu juga relevan dalam membangun kesadaran etis. Ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Tanpa etika, ilmu bisa saja digunakan untuk kepentingan destruktif, seperti penyalahgunaan teknologi atau eksploitasi alam secara berlebihan.

Dengan demikian, filsafat ilmu menekankan keseimbangan antara pencarian kebenaran ilmiah dan komitmen terhadap kemanusiaan.

Ke depan, tantangan yang dihadapi Indonesia akan semakin kompleks, mulai dari isu lingkungan, ketimpangan sosial, hingga perkembangan teknologi yang disruptif. Oleh sebab itu, pemahaman filsafat ilmu bukan sekadar kebutuhan akademis, melainkan tuntutan zaman.

Dengan berbekal pemikiran kritis, analitis, dan etis, generasi muda Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global sekaligus menjaga jati diri bangsa.

Pada akhirnya, filsafat ilmu dapat dipandang sebagai jembatan antara pengetahuan, moralitas, dan praksis kehidupan. Ia menuntun manusia untuk terus bertanya, mencari, dan menemukan kebenaran, serta menggunakannya demi terciptanya kehidupan yang lebih adil, beradab, dan berkelanjutan.

Analisis dan Relevansi Secara epistemologi filsafat ilmu mengajarkan bahwa ilmu lahir dari proses panjang mulai dari pengalaman indrawi, pengamatan, analisis, hingga penyusunan teori.

Namun ilmu juga tidak bersifat mutlak; ia terbuka untuk dikritisi dan diperbarui. Sejarah mencatat bagaimana teori lama bisa runtuh ketika ditemukan bukti baru, mislnya peralihan dari pandangan geosentris ke heliosentris dalam bidang astronomi.

Bila dikaitkan dengan konteks saat ini, filsafat ilmu memberikan bekal penting bagi masyarakat Indonesia untuk menghadapi tantangan zaman pertama, menegaskan bahwasanya bukanlah dogma, melainkan hasil dari proses uji coba, kritik, dan dialog.

Kedua, filsafat ilmu mengingatkan kita agar tidak menelan mentah-mentah informasi hanya karena populer Data PISA 2022 menunjukkan kemampuan membaca siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata OECD, menandakan pentingnya memperkuat pendidikan kritis.

Peran Filsafat Ilmu dalam Pendidikan

Yakni sebagai ruang paling strategis untuk menanamkan filsafat ilmu. Dengan mengenalkan metode berpikir kritis, analitis, dan sistematis sejak dini, generasi muda akan terbiasa menilai informasi secara lebih objektif.

Misalnya, siswa tidak hanya diminta menghafal teori, tetapi juga diajak berdiskusi: bagaimana teori itu lahir, siapa yang mengkritiknya, dan sejauh mana relevansinya di masa kini. Kurikulum yang menekankan critical thinking akan menghasilkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan era digital.

Opini Pribadi

Menurut pandangan saya, filsafat ilmu justru semakin relevan pada era digital ini. Banjir informasi yang terjadi saat ini membuat masyarakat sering kesulitan membedakan antara fakta,opini, dan ilusi.

Misalnya, ketika sebuah isu politik atau kesehatan muncul di media sosial, Masyarakat sering terbagi dua: ada yang percaya tanpa ragu, dan ada pula yang langsung menolak tanpa alasan yang jelas.

Di sinilah filsafat ilmu seharusnya menjadi bekal: ia mendorong kita untuk berpikir kritis, terbuka, dan tetap rasional.

Tantangan terbesar adalah bagaimana menjadikan filsafat ilmu tidak hanya dipelajari di ruang akademik, tetapi juga membumi dikehidupan masyarakat.

Pendidikan kritis sejak dini, kebiasaan berdiskusi secara sehat, serta pembiasaan untuk mencari sumber informasi yang terpercaya merupakan langkah-langkah yang bisa memperkuat wawasan filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari.

UNESCO bahkan menekankan pentingnya literasi media dan informasi (Media and Information Literacy) sebagai salah satu kompetensi utama abad ke-21.

Tantangan Global dan Masa Depan

Selain tantangan lokal seperti hoaks ,masyarakat dunia kini juga menghadapi masalah global. Perkembangan kecerdasan buatan (AI), big data, hingga fenomenapost-truthsociety, menuntut kemampuan berpikir kritis yang lebih tajam.

Misalnya,AI dapat menghasilkan teks atau gambar yang tampak meyakinkan, padahal tidak selalu benar. Tanpa bekal filsafat ilmu, masyarakat bisa mudah terjebak dalam manipulasi digital.

Oleh karena itu, filsafat ilmu menjadi fondasi penting agar manusia tetap menjadi pengendali teknologi, bukan sekadar korban dari perkembangannya.

Filsafat ilmu bukanlah sekadar wacana teoretis, tetapi pijakan penting dalam membangun masyarakat yang cerdas dan beradab. Dengan memahami filsafat ilmu, kita belajar bahwa ilmu bukan hanya kumpulan data atau teori, melainkan juga sebuah proses pencarian kebenaran yang terus berkembang.

Harapan saya, generasi muda Indonesia dapat memanfaatkan filsafat ilmu sebagai bekal menghadapi derasnya arus informasi, sehingga tidak mudah terjebak dalam kebodohan kolektif, tetapi justru tumbuh sebagai pribadi yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab. (*)

Ditulis oleh Isna Nuraini Luthfiana, Mahasiswa Universitas Pamulang Serang